Ci sono voci che non smettono di parlare, anche quando il tempo sembra averle archiviate tra le pagine della storia. Quella di Midge Ure è una di queste.

Una decennale carriera con band come Slik, The Rich Kids, Thin Lizzy, Visage, Ultravox, nel cuore del Live Aid e nell’anima di un’epoca che credeva nel potere collettivo del pop.

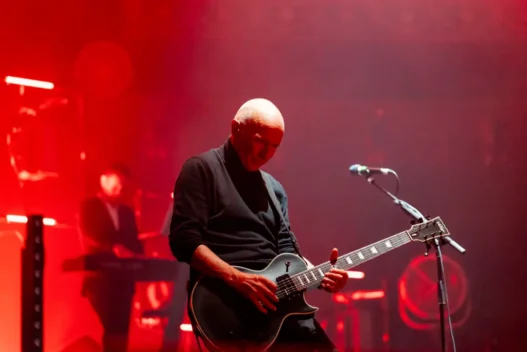

Lo abbiamo incontrato in occasione del suo tour italiano: tra memoria e lucidità, l’artista scozzese riflette con intelligenza e analisi sul futuro della musica, sull’impatto della tecnologia, e su un’idea sempre più rara di empatia artistica.

L’INTERVISTA

Il tuo prossimo tour si intitola “Visage/Ultravox” una sorta di sintesi del tuo percorso artistico? Cosa c’è nella tua musica dei Visage e cosa degli Ultravox?

È una domanda molto interessante, perché questo tour rappresenta davvero un viaggio circolare nella mia carriera. Vorrei spiegare meglio: i Visage sono stati fondamentalmente la porta d’accesso che mi ha condotto agli Ultravox. Era il 1979, un periodo di incredibile fermento creativo a Londra.

Con i Visage, che ho contribuito a fondare insieme a Rusty Egan e Steve Strange, volevamo esplorare nuove sonorità elettroniche, ma con un approccio diverso, più sperimentale.La formazione includeva musicisti straordinari con cui avevo un forte desiderio di collaborare, tra cui il brillante Billy Currie, che già suonava negli Ultravox. E fu proprio attraverso questa collaborazione che vidi gli Ultravox della formazione originale – con John Foxx alla voce – attraversare un momento di crisi. Ricordo vividamente quando il cantante lasciò il gruppo, seguito dal chitarrista, mentre la casa discografica li abbandonava. Fu allora che entrai nella band, portando con me tutta l’esperienza e le innovazioni che stavamo sviluppando con i Visage.

Questo periodo rappresentò una rivoluzione non solo per la mia carriera, ma per tutta la scena musicale. Stavamo ridefinendo il suono dell’epoca, combinando tecnologia emergente – sintetizzatori, registrazioni domestiche – con una visione artistica che andava oltre il semplice successo commerciale. Con Ultravox volevamo creare qualcosa di duraturo, musica che avesse sostanza e significato. Ironia della sorte, ottenemmo comunque un grande successo commerciale, ma questo fu quasi un effetto collaterale della nostra ricerca artistica.

Brani come Vienna, Dancing with Tears in My Eyes o Fade to Grey sono considerati veri e propri capolavori. Potresti approfondire cosa, secondo te, conferisce loro questa straordinaria capacità di emozionare ancora oggi dopo decenni?

È sempre un po’ imbarazzante sentir definire “capolavori” le proprie creazioni, ma capisco perfettamente l’affetto che il pubblico continua a dimostrare per questi brani. Vorrei condividere un aneddoto significativo: qualche anno fa, John Taylor dei Duran Duran mi confessò che il suo gruppo aveva ascoltato ripetutamente l’album “Vienna” mentre lavorava al loro nuovo disco, fortemente ispirato agli anni ’80. La sua domanda fu: “Come diavolo avete fatto?”

Ciò che più lo colpiva era la straordinaria capacità del nostro sound di unire elementi elettronici con un’anima profondamente umana. La risposta sta nel nostro approccio: nulla era semplicemente programmato. Ogni nota, ogni ritmo veniva suonato manualmente, con tutti i piccoli imperfezioni che ne derivavano – quel leggero fuori tempo, quella minima stonatura che rende la musica viva, proprio come accade in un’orchestra sinfonica o in qualsiasi gruppo rock.

La gente spesso associava la musica elettronica alla perfezione meccanica dei Kraftwerk, ma noi volevamo esattamente il contrario. Se ascolti attentamente “Vienna”, puoi sentire il respiro umano dietro ogni nota – gli errori, le piccole accelerazioni, quei dettagli impercettibili che fanno la differenza tra un brano tecnicamente perfetto e una canzone che tocca l’anima.

Credo che il segreto stia nel fatto che, al di là delle innovazioni tecnologiche, abbiamo sempre scritto canzoni nel senso più classico del termine – strutture melodiche solide, testi che parlano all’esperienza umana. Le mode passano, ma una buona canzone resta. I sintetizzatori erano semplicemente il nostro mezzo espressivo, non il fine.

40 anni fa, insieme a Bob Geldof, hai creato Band Aid e il Live Aid, un evento senza precedenti. Oggi, in un’industria musicale e in una società che sembrano più individualiste, cosa pensi che sia rimasto di quello spirito? Un evento del genere sarebbe ancora possibile?

Viviamo in un’epoca profondamente diversa, e per capire il Live Aid bisogna contestualizzarlo storicamente. Quando scrivemmo “Do They Know It’s Christmas?”, io e Bob eravamo semplicemente due musicisti che volevano aiutare. La parte creativa – scrivere la canzone – fu relativamente semplice. La vera sfida fu organizzativa: riunire tutti quei artisti di prima grandezza in uno studio, registrare, mixare e distribuire il disco in tempo per Natale.

Ma il successo andò oltre le nostre aspettative. La gente rispose con entusiasmo perché vedeva musicisti famosi – persone che associamo al lusso e al successo – mettersi al servizio di una causa umanitaria senza secondi fini. C’era un’autenticità che oggi forse è più difficile trovare.

Live Aid fu un miracolo tecnologico per l’epoca. Per fare un paragone: le Olimpiadi del 1984 usarono tre satelliti per la trasmissione globale. Noi ne utilizzammo sedici! Nessuno sapeva se sarebbe davvero possibile collegare in diretta concerti da Londra, Philadelphia, Sydney e Tokyo. Ci vollero una dose folle di ingenuità e l’incrollabile ottimismo della gioventù.

Bob Geldof portava con sé l’atteggiamento punk del “just do it” – niente discussioni, niente “non si può fare”. Se avessimo analizzato troppo le difficoltà, probabilmente non ci avremmo nemmeno provato. Ma eravamo giovani, pieni di ideali e determinazione.

Un altro fattore cruciale era il rapporto del pubblico con la musica. Negli anni ’80, la musica era un’esperienza totalizzante. Non c’erano streaming illimitati, social media o videogiochi a distrarre. Quando un evento come Live Aid accadeva, diventava il centro assoluto dell’attenzione mondiale. Oggi la sovrabbondanza di stimoli rende più difficile catturare quella stessa concentrazione collettiva.

Essendo sempre stato un pioniere nell’uso delle nuove tecnologie musicali, come vedi l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro della musica?

L’AI è probabilmente la sfida più complessa che la musica si trovi ad affrontare dai tempi dell’avvento del digitale. Il fenomeno più inquietante è quello degli “artisti fantasma” su Spotify – profili che generano milioni di stream con musica completamente prodotta da algoritmi, senza che esista un vero musicista dietro.

Ma vorrei fare una distinzione importante: l’AI è uno strumento, come lo furono in passato il sintetizzatore o il registratore multitraccia. Il problema non è la tecnologia in sé, ma come viene utilizzata. L’AI può certamente imitare stili musicali, combinare pattern esistenti, ma la vera domanda è: può creare arte?

La musica, nella sua essenza più profonda, è espressione dell’esperienza umana – gioia, dolore, ribellione, amore. È la capacità di un artista di tradurre emozioni in suoni. Per ora, l’AI può solo rielaborare ciò che già esiste, senza quella scintilla di autenticità che nasce dalla vita vissuta.

Credo che il vero pericolo non sia che l’AI sostituisca gli artisti, ma che saturi il mercato con un rumore di fondo che renda più difficile per la vera arte emergere. Tuttavia, sono ottimista: le persone continueranno a cercare quelle canzoni che parlano direttamente al cuore, che raccontano storie con cui identificarsi. E questo, almeno per ora, è dominio esclusivo dell’animo umano.

Hai un legame speciale con l’Italia. Potresti condividere qualche ricordo particolare e parlare delle tue collaborazioni con artisti italiani?

L’Italia è diventata una seconda patria per me. Il mio primo tour italiano risale agli anni ’80, e da allora non ho mai smesso di tornarci, sia per lavoro che per piacere. Con mia moglie e le nostre quattro figlie abbiamo esplorato ogni angolo del paese – dalle Alpi alla Sicilia, passando per le meraviglie artistiche di Firenze e Roma.

Un ricordo particolarmente tenero riguarda quando le mie figlie erano piccole. Gli italiani hanno un approccio così caloroso con i bambini che per noi era commovente. Ricordo passeggiate a Milano o Roma dove perfetti sconosciuti si fermavano per fare complimenti o giocare con le bambine – un senso di comunità che nel Regno Unito è più raro.

Per quanto riguarda le collaborazioni, ho avuto il piacere di lavorare con diversi talenti italiani. Con Enrico Ruggeri abbiamo condiviso il palco in diverse occasioni (anche una ospitata nel suo programma), mentre con Gianna Nannini c’è stato un rapporto professionale più stretto, grazie anche al produttore Conny Plank che aveva lavorato sia con me che con lei.

Negli anni ’80 nel Regno Unito, era raro ascoltare musica europea: era tutto americano o inglese. Per fortuna ora è cambiato tutto. Oggi i confini musicali sono molto più aperti, ed è un bene. L’Italia ha una tradizione musicale straordinaria – dalla lirica al rock – e mi dispiace che la Brexit abbia creato una frattura culturale. Sono convinto che torneremo a far parte della grande famiglia europea, perché l’arte e la musica non conoscono confini.

C’è qualcosa che vorresti aggiungere per i tuoi fan italiani che non vedono l’ora di rivederti dal vivo?

Vorrei semplicemente dire grazie – grazie per l’accoglienza sempre calorosa, per la passione con cui seguite la mia musica da così tanti anni. Quando salgo sul palco in Italia, sento un’energia speciale, una connessione autentica con il pubblico. Prometto che porteremo uno spettacolo che celebra non solo i successi del passato, ma anche lo spirito innovativo che ci ha sempre guidato. Non vedo l’ora di rivedervi tutti presto!

INFO & BIGLIETTI

29/08/2025 – Percuotere la Mente – Rimini

30/08/2025 – Music in Village – Pordenone

Clicca per acquistare i biglietti

https://www.instagram.com/midge_ure

http://www.midgeure.co.uk/

https://twitter.com/midgeure1