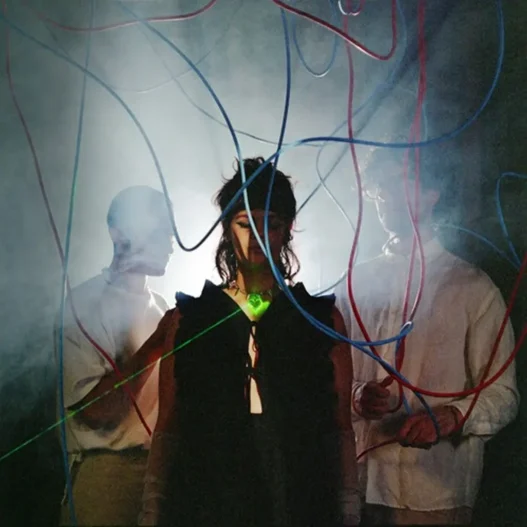

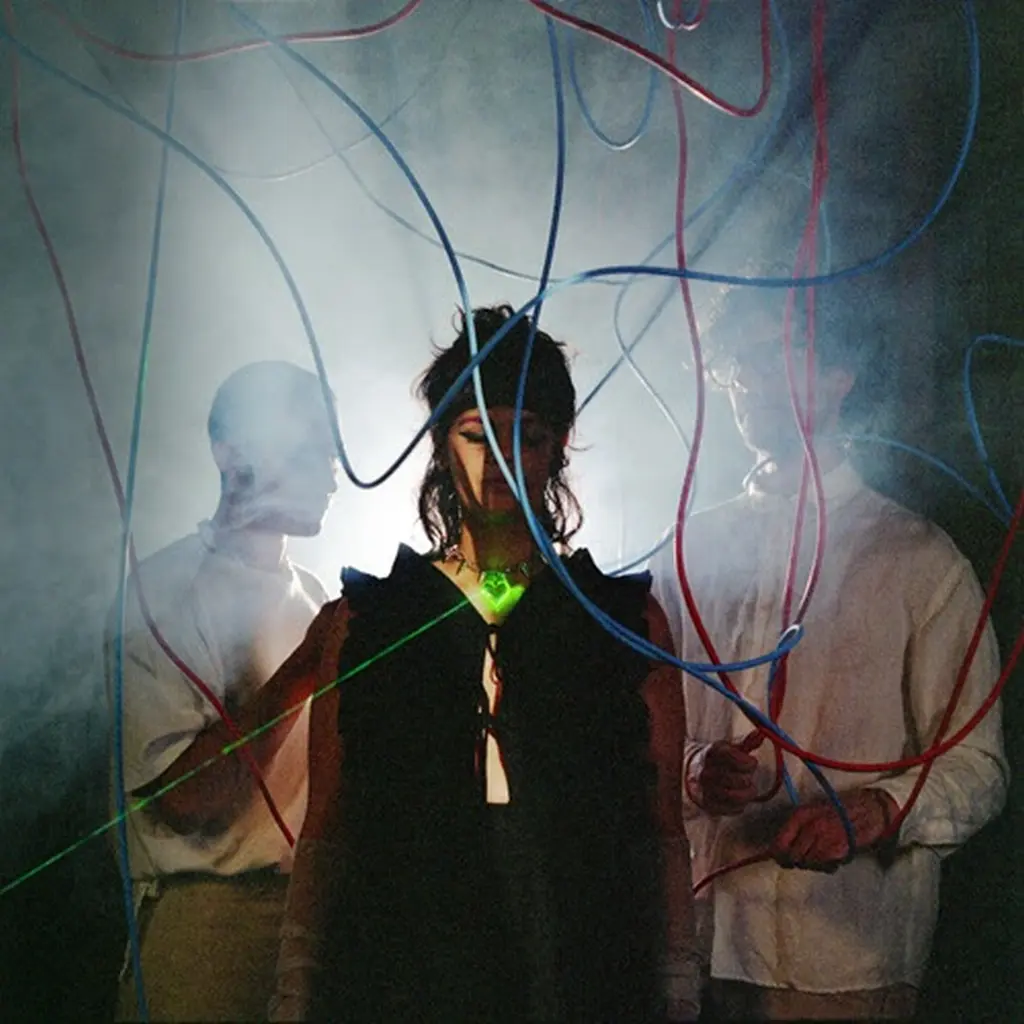

A un anno da “IN:titolo”, Giulia Impache pubblica “Alone Song” con Charlotte Jacobs e inaugura una fase di transizione verso il prossimo album.

“Alone Song” si configura come un oggetto sonoro liminale, che mette in crisi l’idea stessa di singolo e di progressione discografica. Giulia Impache lavora su una forma instabile, scegliendo di abitare il “tra”: tra un album concluso e uno ancora in gestazione, tra scrittura e astrazione, tra presenza emotiva e dissoluzione.

Tra avatar cosmici e scrittura astratta, tra elettronica e memoria del cantautorato italiano, Impache costruisce un passaggio che è già dichiarazione d’intenti.

L’abbiamo incontrata e abbiamo chiacchierato sulla libertà compositiva, sulla dimensione live, sull’omologazione del mainstream e su un’idea di evoluzione che rifiuta la comfort zone.

L’INTERVISTA

“Alone Song” arriva a un anno da “IN:titolo”. Che natura ha questo brano nel tuo percorso?

È nato come un atto di libertà. Dopo un disco ci si aspetta il secondo, una traiettoria lineare. Invece questo pezzo è emerso mentre sperimentavo suoni nuovi al synth, quando ero già immersa nella scrittura di un altro lavoro. Non rientrava in quel progetto e proprio per questo rischiava di restare sospeso.

Ho sentito che doveva uscire adesso, senza giustificazioni. Condividere musica non deve sempre rispondere a una strategia. A volte è solo una necessità.

Hai dedicato il brano a Bimba Splendente. Chi è?

È un mio avatar, una figura che incarna il lato curioso e giocoso che nella vita quotidiana tengo più nascosto. Mi percepisco come una persona seria, anche nei temi che affronto nei dischi. Qui volevo aprire uno spazio diverso. “Alone Song” parla di viaggi cosmici, di mondi altri.

Ho scelto l’inglese per una questione sonora, non semantica. Le frasi non cercano compiutezza.

Mi interessava l’astrazione, la dimensione surreale, una leggerezza che non fosse superficiale ma luminosa.

Come entra Charlotte Jacobs in questa costellazione?

L’ho conosciuta tramite Marta Del Grandi, che me l’ha presentata durante un suo tour in Italia. L’ho ospitata a Torino, nello spazio che gestisco con il collettivo Pietra Tonale. C’è stata subito affinità. Dopo aver ascoltato il mio disco mi ha scritto, e quando è tornata in Italia abbiamo condiviso un concerto da Germi a Milano. Ci siamo salutate con l’idea di fare qualcosa insieme.

Quando ho composto “Alone Song” ho pensato a lei: volevo che anche la collaborazione fosse libera, persino geograficamente distante. Le ho dato qualche indicazione, poi l’ho lasciata muoversi con autonomia. Mi fidavo del suo gusto e della sua sensibilità timbrica. La sua voce non dialoga, scivola dentro il brano come un ulteriore spostamento percettivo.

La tua musica possiede una forte componente visiva. Come si intrecciano immagine e suono?

Vengo da studi artistici, ho frequentato il liceo artistico e mi sono laureata in storia dell’arte. L’immagine è sempre il primo impulso. Compongo come se avessi una tavolozza davanti: lavoro per colori, per stratificazioni. In passato mi sono dedicata all’arte informale, attratta dalla forza della macchia e della suggestione cromatica.

Quell’approccio è diventato vocale attraverso l’improvvisazione. Cerco tinte diverse e le sovrappongo. Mi sento più una pittrice che traduce il colore in suono che una compositrice in senso tradizionale. L’immagine precede la parola. Arrivano melodia e accordi, solo dopo interviene il testo, spesso come eco di un immaginario già formato.

A un anno dall’uscita di “IN:titolo”, cambieresti qualcosa?

No. È stato un gesto necessario, quasi fondativo. Dopo anni in progetti collettivi, scegliere il nome Giulia Impache significava assumermi una responsabilità piena. Certo, raccoglieva brani scritti anche tre o quattro anni prima. Mi rappresenta, ma non completamente. Il lavoro che sto sviluppando ora va altrove.

Sento un distacco che considero sano. Non desidero restare ancorata a una forma già definita. In questo senso “Alone Song” è anche un segnale di trasformazione, una soglia che dichiara un movimento in atto.

Questo nuovo singolo è un punto di partenza. Hai già altro materiale pronto? Stai lavorando al nuovo disco?

Ad aprile uscirà un altro singolo, ma sarà una cover. In realtà preferisco chiamarlo un rework. “Alone Song” e questo brano sono pensati per convivere, come un dittico di passaggio tra “IN:titolo” e il disco che sto scrivendo ora. Il nuovo lavoro avrà molti più testi in italiano, quindi questi due episodi funzionano come ponte, come zona di transizione.

Puoi anticipare di che cover si tratta?

È una rilettura molto personale di “Una breve stagione”, un brano poco conosciuto scritto da Ennio Morricone e Sergio Endrigo per l’omonimo film degli anni Sessanta. È una canzone che ho scoperto anni fa, durante una ricerca che facevo con Jacopo Acotesca sui repertori pop e orchestrali di Morricone.

La eseguivo già dal vivo, mi sembrava ingiusto lasciarla confinata a quella dimensione.Raramente nei miei dischi parlo d’amore in modo diretto. Nel prossimo, invece, questa tematica emergerà con più chiarezza. “Una breve stagione” è diventata un varco perfetto: tiene insieme la mia formazione legata al cantautorato italiano degli anni Sessanta, l’elettronica contemporanea e un certo amore per la musica antica che sto esplorando sempre di più.

Questa tensione tra elettronica e tradizione è centrale nel tuo percorso?

Sì, perché non la vivo come una contraddizione. Il cantautorato italiano di quegli anni è stato fondamentale per la mia crescita. Oggi lo rileggo con gli strumenti che ho a disposizione: sintetizzatori, manipolazione vocale, improvvisazione. Non mi interessa l’operazione nostalgica, ma la frizione. È in quella frizione che sento nascere qualcosa di autentico.

Ti faccio una domanda inevitabile: che rapporto hai con Sanremo?

Lo guardo quasi come un esperimento sociale. Anche per deformazione professionale: insegno canto, quindi devo restare aggiornata. Con una collega analizziamo le esibizioni in modo tecnico, osserviamo scrittura, interpretazione, gestione vocale.

Non amo i concorsi in generale. Sanremo ha prodotto brani importanti nella storia della musica italiana, ma oggi mi sembra soprattutto una vetrina molto omogenea. La musica italiana è plurale, stratificata. Sul palco dell’Ariston ne arriva una sola porzione, spesso la più rassicurante.

Ti vedresti mai su quel palco?

Non snobbo nulla. Se capitasse l’occasione, valuterei. Anche Sanremo fa parte di un ecosistema. L’importante è non snaturarsi. Per me la coerenza viene prima dell’esposizione.

Parli spesso di omologazione nel mainstream. È stato un atto di coraggio pubblicare un disco come il tuo in Italia?

Quando cercavo un’etichetta, ho ricevuto interesse anche dall’estero. Negli Stati Uniti c’è forse una fruizione più naturale per un certo tipo di proposta. Poi mi ha risposto un’etichetta italiana e ho pensato che valesse la pena provarci qui.

In un panorama bombardato da formule ripetitive, proporre qualcosa di leggermente obliquo è già un gesto politico. Paradossalmente temiamo l’intelligenza artificiale, ma l’omologazione la stiamo praticando da anni. Per questo mi sento fortunata: se anche un progetto come il mio trova ascolto, significa che il pubblico desidera uno scarto.

E la dimensione live? Come si sta evolvendo?

Stiamo chiudendo date per la primavera e l’estate. “IN:titolo” ha già attraversato diverse città, Roma, Milano, Bologna. Mi piacerebbe tornare anche all’estero, dove con altri progetti ho trovato risposte molto attente.

Devo dire però che l’Italia mi ha sorpresa. Esiste una curiosità reale verso la musica inedita, nonostante la narrativa dominante dica il contrario. È fragile, ma c’è. E questa fragilità, come nelle mie canzoni, può diventare un terreno fertile.

ASCOLTA IL BRANO

ABOUT

Giulia Impache è una cantante e compositrice italiana. Il suo suono e la sua ricerca musicale esplorano la voce in relazione al corpo su un piano tecnico ed emotivo. Si tiene lontana da etichette e generi, cercando di mantenere la sua natura ibrida, data dalla miscela di influenze che vanno dalla musica antica al folk e dall’ambient all’elettronica “spaziale”. Aperta all’ascolto, è stata in grado di plasmare una miscela stilistica e sonora che coinvolge la voce come strumento per creare suoni avvolgenti, eterei e oscuri.

La sua ricerca mira anche a rompere il legame canonico con le parole. Sperimentando con le sonorità, si trova a parlare nuovi linguaggi basati sulla connotazione, sul fonema libero da qualsiasi legame concettuale predefinito, lo stesso impasto emotivo ed evocativo che un suono può portare.